なぜ、質問や問い合わせが多発するのか

社内で同じような問い合わせが繰り返される理由は、主に次の3つに集約されます。

- 情報が個人に属していて、共有されていない

- 作業手順が文書化されておらず、属人化している

- 過去の対応履歴が蓄積されておらず、都度確認が必要になる

こうした環境では、「聞いたほうが早い」という意識が定着してしまい、問い合わせが止まらなくなります。

特定の担当者に負担が集中し、非効率な状況が生まれてしまうのです。

マニュアル整備で得られる3つの効果

マニュアルを整備することで、組織にも個人にも多くのメリットがもたらされます。

① 自己解決力の向上

誰でもアクセスできる明確なマニュアルがあれば、わからないことがあっても自分で調べて解決することが可能になります。

「とりあえず〇〇さんに聞く」の習慣から脱却し、社員一人ひとりが自立して動けるようになります。

② 業務の標準化と品質向上

マニュアルに従って業務を行えば、作業のばらつきが減り、業務の質が安定します。

教育・引き継ぎにも活用できるため、新人の育成もスムーズになります。

③ 時間の有効活用

質問や問い合わせ対応に割いていた時間を削減でき、自分の業務に集中できる環境が整います。

結果的に、業務のスピードと精度が向上し、組織全体の生産性が高まります。

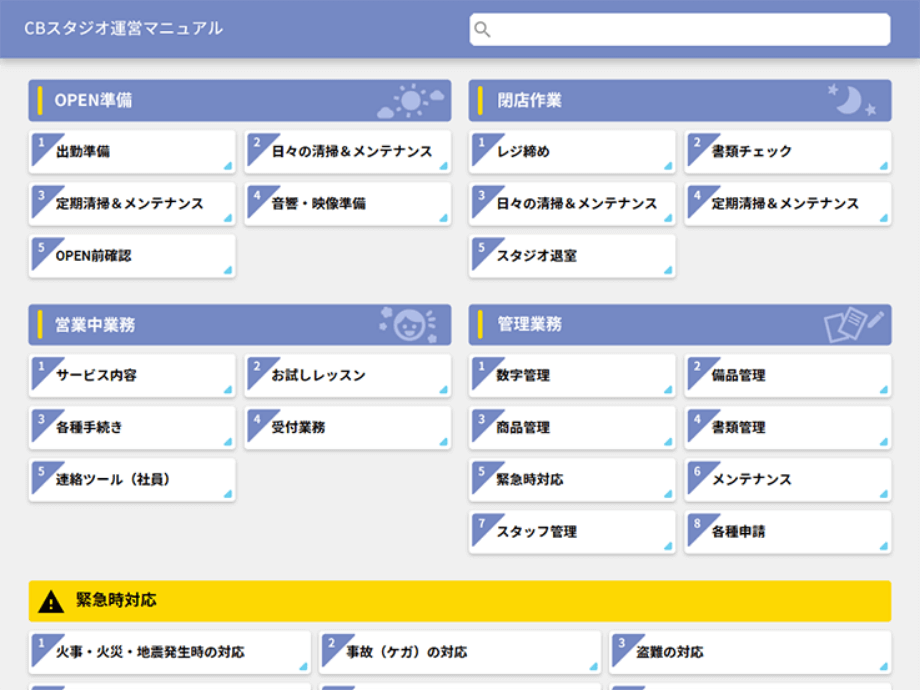

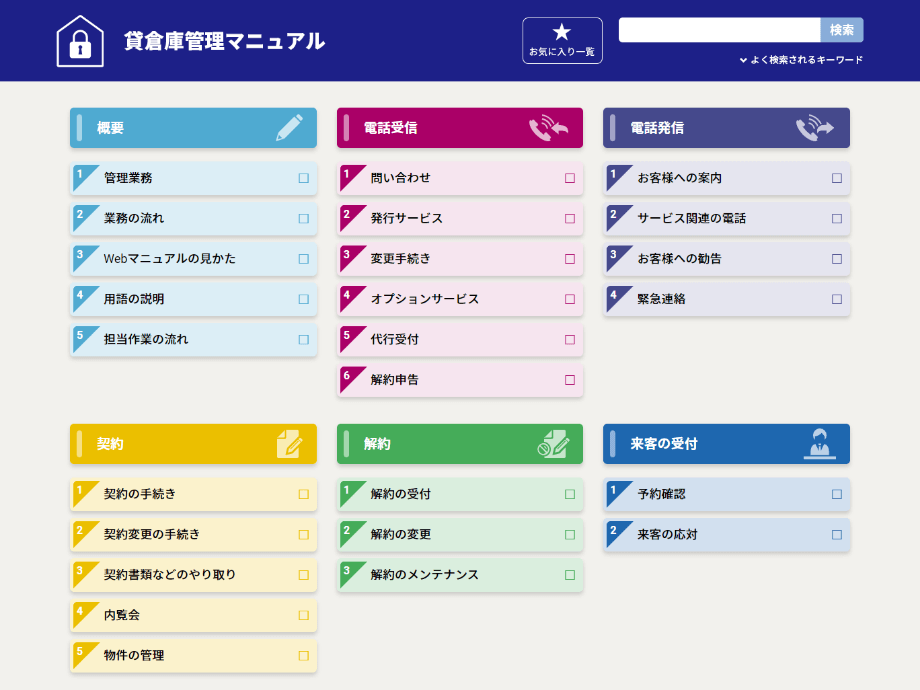

良いマニュアルとは?押さえておくべきポイント

マニュアルといっても、ただ情報を詰め込めばよいわけではありません。使われるマニュアルには、次のような特徴があります。

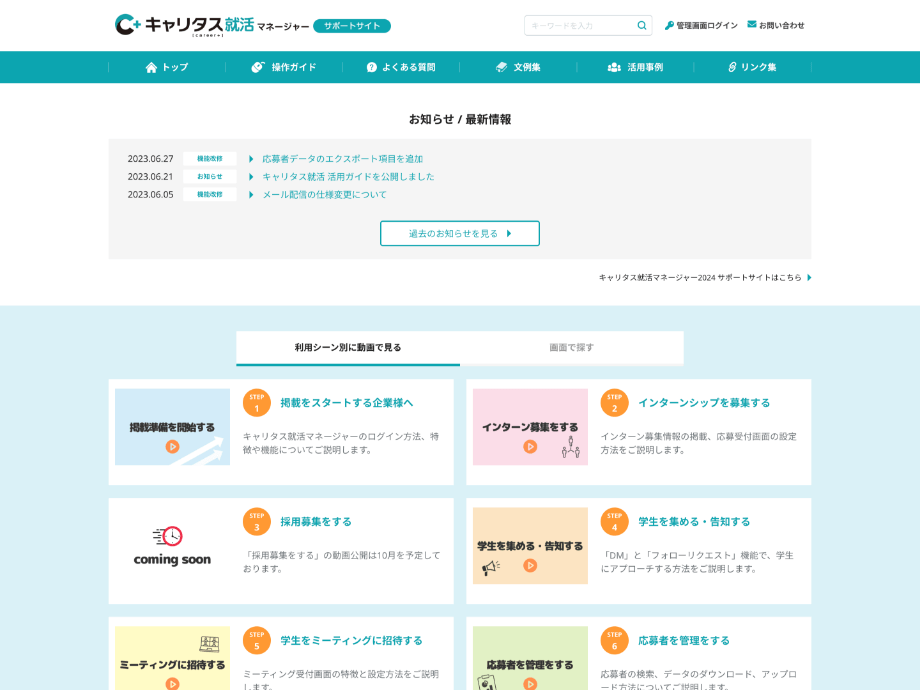

- 目的が明確で、読む人にとって「なぜこの手順が必要か」がわかる

- 誰が見てもわかりやすい構成になっている(章立て、見出し、図表など)

- 検索性が高い(キーワード検索、ポップアップのヒント、関連記事へのリンクなど)

- 最新の状態に保たれている(定期的な更新)

このように、実際に使われる設計になっていることがポイントです。これには、現場目線での改善が不可欠であり、関係者との協力も大切になります。

マニュアル整備の進め方

マニュアル整備は一度にすべてを完璧にしようとせず、段階的に進めていくことが重要です。

ステップ1:問い合わせ内容を可視化する

まずは、日々受けている質問や問い合わせを記録し、頻度の高いものから優先順位をつけましょう。

ステップ2:現場の声を集める

マニュアルを利用するのは現場の社員です。どんな情報が必要か、どこが不便かをヒアリングすることで、実用性の高いマニュアル作りが可能になります。

ステップ3:試験運用と改善を繰り返す

初版のマニュアルを運用しながら、フィードバックをもとに改善していくことが肝心です。最初から完璧なマニュアルを作る必要はありません。

マニュアル整備は「業務の見える化」でもある

マニュアルの整備は単なる文書作成ではなく、業務の構造そのものを整理・改善するプロセスでもあります。

- どの業務が誰に依存しているのか

- 非効率な手順はあるか

- 教育にかかるコストをどう下げられるか

このような課題に対しても、マニュアルの整備が有効な手段となります。

結果として、組織全体の「働き方」そのものが改善される可能性もあるのです。

まとめ

社内からの質問や問い合わせに追われ、自分の仕事に集中できないという悩みは、多くのビジネスパーソンが抱えている課題です。しかし、それを「仕方ないこと」とあきらめる必要はありません。マニュアル整備という手段で解決したり緩和したりすることができます。

自己解決力のある組織をつくることは、働く人全員にとってのメリットとなります。まずは問い合わせの多い業務からマニュアル化を始めてみませんか?

株式会社シーブレインは、マニュアルの作成や改善に豊富な実績があります。マニュアル整備に関するご相談は、ぜひ私たちまでお気軽にお問い合わせください。