なぜ製造業にもカスハラ対策が必要なのか

B2B取引における過剰な要求

製造業では、大口取引先や下請け企業との間で、品質・納期・コストなどをめぐる交渉が頻繁に行われます。これらの調整が「行き過ぎた要求」や「一方的な契約内容の押し付け」にまで発展すると、企業や従業員が追い詰められる要因となり得ます。

クレーム対応の長期化

不具合や品質トラブルが発生すると、「原因究明から再発防止策の策定まで、多岐にわたる説明責任」を負うのが製造業の常です。こうした過程で、理不尽な叱責や高圧的な指摘を受け続けると、担当者のメンタルヘルスを損なうリスクが高まります。

特殊な作業現場ならではの危険

大型工場や製造設備の管理では、現場の安全ルールが最優先されます。過剰な要求や納期短縮は「作業者の安全」を脅かしかねません。まさに「過度な顧客要求が従業員の安全まで侵す」ケースがあるのです。

2025年4月施行の条例概要

条例の主なポイント

- 事業者へのカスハラ防止方針の策定義務

「正当なクレーム」と「ハラスメント行為」を区別し、従業員保護の具体的手順を定義する。 - 社内相談窓口の整備

従業員が過剰な要求や暴言に晒された際、迅速に通報・共有できる仕組み作り。 - 教育研修の実施

本人や管理者が「カスハラかどうか」を適切に判断できるよう、定期的に研修を行う。

企業責任の明確化

この条例が施行された自治体では、被害を受ける可能性が高い現場社員を守るための方策を取らなければ、企業として法的・社会的責任が問われかねない状況となります。製造業においても、「安全第一」と同様に「従業員保護」を組織の重要テーマとして掲げることが必要です。

製造業が取り組むべき具体策

担当部署や管理者へのエスカレーション体制

クレームや不具合対応は、担当営業や品質保証部門が個別に抱えがちです。過度に長期化したり、暴言や無理な要求が認められたりしたら、即座に上位部署へ相談できる仕組みを整えましょう。

- 品質保証部や法務部門を中心とした「横断的な対策チーム」を編成

- 「納期圧縮」「仕様変更」を迫られた際に、安全基準との優先順位を明示する

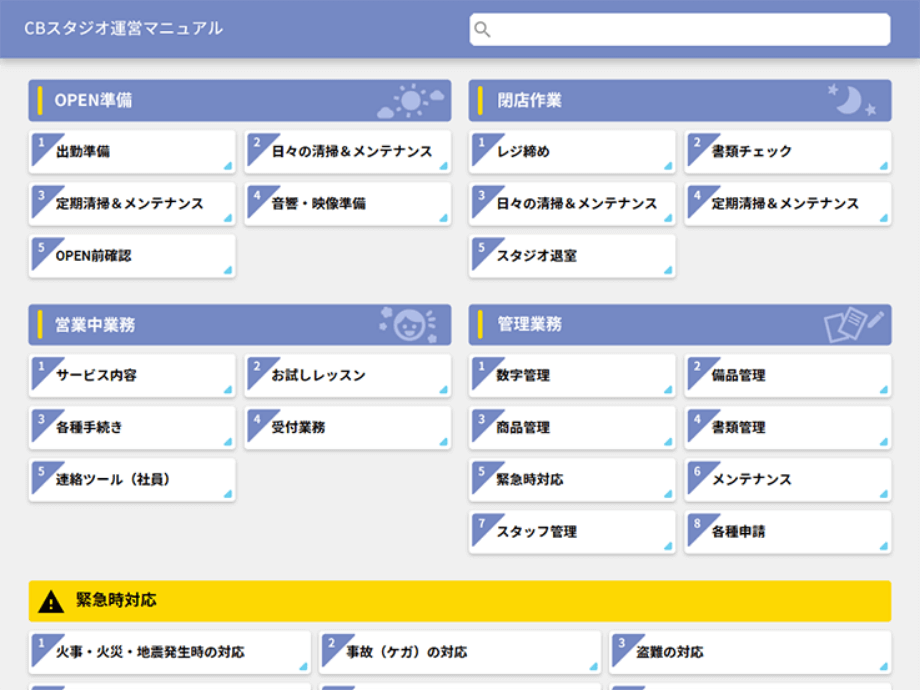

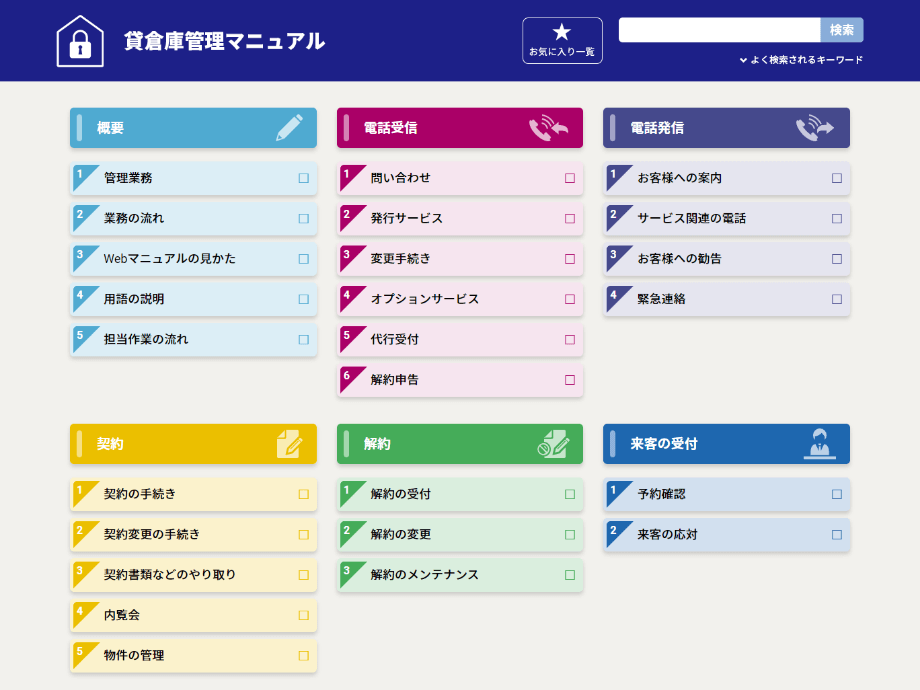

マニュアル作成で「線引き」を明確に

過酷な値下げ交渉や度重なる作業変更指示など、製造業ならではのクレーム形態に合わせ、「受け入れ可能な要求」と「ハラスメント」を分ける基準をマニュアル化することが重要です。その際、以下の点を考慮します。

- 想定シナリオ:品質不具合、納期遅延、クレーム窓口への暴言・脅迫など

- 対処フロー:社内通報先、法的措置の判断基準、発注元との契約条項の確認手順

また、従業員のメンタルヘルス支援についても検討・整備が必要です。

- カウンセリングや専門家との連携

「安全衛生委員会」などを活用し、心のケア体制を整備する - 有給休暇や休息制度の柔軟運用

過酷な交渉やクレーム処理の後は、リフレッシュ休暇を取得しやすい環境作り

カスハラ対策がもたらすメリット

カスハラ対策を施すことにより、企業に次のようなメリットがもたらされます。

1. 従業員の離職防止と育成

「会社が守ってくれる」という安心感が技術者や現場スタッフの定着率を高めます。

2. 受注先・顧客との適切な関係構築

正当な交渉や要望はきちんと受け止めつつ、不当な要求には毅然と対応することで、長期的に良好なビジネス関係を築くことができます。

3. 企業価値・ブランドイメージの向上

社員を大切にする企業カルチャーを対外的に示すことは、採用活動や取引拡大にもプラスに働きます。

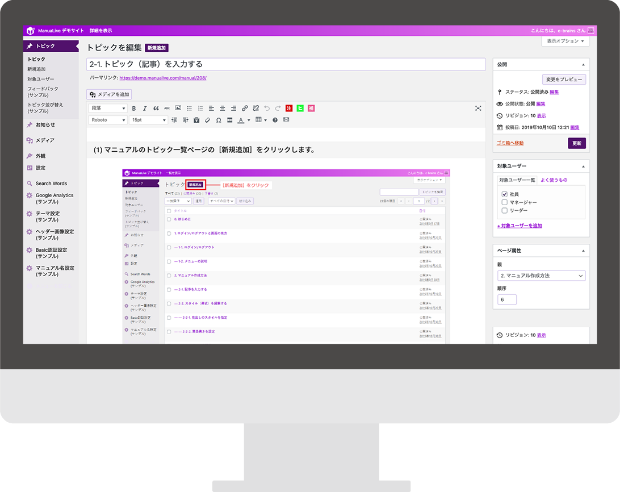

シーブレインが提供するマニュアル作成サポート

株式会社シーブレインでは、多様な業種・業態向けのマニュアル作成を通じて、現場の声を反映した実践的な行動指針策定のサポートを行ってきました。製造業特有の取引構造や安全要件を考慮したマニュアル作成プランをご提案いたします。

1. ヒアリングと課題抽出

業界・企業に特有のプロセスや取引形態を踏まえてリスクを洗い出します。

2. カスタマイズされたマニュアルの作成

対外折衝(営業・品質保証・購買)、工場運営(安全衛生部門)それぞれに応じた対応指針を策定します。

3. 運用サポート

新人からベテラン社員まで、カスハラに直面した際の具体的な対処方法の周知・共有を支援します。また、必要に応じて定期的なアップデートをお手伝いします。

まとめ

安全第一、そして従業員保護第一へ

製造業はもともと「品質・納期・コスト」の三要素を高い水準で満たすプレッシャーの中で戦っている業界です。そこに加えて理不尽な要求や暴言が重なると、現場スタッフが追い詰められ、最終的には生産力や企業競争力に悪影響を及ぼしかねません。

2025年4月のカスハラ防止条例施行を契機に、製造ラインの安全管理と同じレベルで、従業員を守る「カスハラ対策」を仕組み化してみてはいかがでしょうか。

株式会社シーブレインは、マニュアル作成を通じてカスハラに対する実践的なガイドライン作りを全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。